现在,再没有什么事比“退休”更令人神往的了。我认识的同龄人里,问到他们的人生理想,一大半都会说,“40岁赚到足够多的钱”,然后就不用干活了。不干活之后怎样?幸福不言自明。可以环游世界,也可以隐居田园。有一个朋友过去是重度游戏迷,现在把游戏时间都献给了事业。有一天恶狠狠地告诉我:他的志愿就是等到财务自由了以后,把这些年想玩又没工夫玩的游戏全补上一遍,宅在家里玩到死!总而言之,未来会很美,只要退了休。

他这种梦想的人并不少见,而我总会有一点担心。

我并不担心他们的现状。他们此刻心怀梦想,同时铆足了劲打拼,每天都在进步。从我的经验来看,现在该是他们最充实的人生阶段,计划也好、行动也好,都有一种确定的踏实感,就算有点小挫折也不打紧。但是他们一旦——幸运或不幸地——如愿以偿之后,会过上怎样的生活呢?年纪轻轻已然走到尽头,生命中再无可追逐之物,就会慢慢失去颜色,说不定从此沉沦于空虚。

以心理咨询师的经验来讲,我见过不少这样的客户。40岁甚至30岁就已经实现了,或者说失去了平常人需要奋斗一生的目标。这在常人看来算是命运的恩宠,但他们往往没有那么愉悦。或者也愉悦过?但短得很。几天,也许最多几个月,就像叔本华指出的那样,陷入“欲望满足”后的“无聊”。甚至于醉酒、嗑药、聚赌、找外遇……打发漫长的乏味的后半生。

有一个来访者最大的梦想是在北京买房。只要他跟我一提到房子,整个声音都变了,既焦急又憧憬:“我要是……我要是能有一套房,我这辈子就再也不用奋斗别的了。”眉头紧锁,但两眼放光,话里带着掷地有声的期待感。等到有一天他买了房,该是多么巨大的满足呢?如果你这么想,你真该看看他买了第一套房以后的神情。他心绪不宁地坐在咨询室里,眼神飘忽,无法确定一般,自言自语了好几遍:“我这样就算有房啦?啊?这样就算有房啦?”

他满心疑问,仿佛某个地方一定还残余着不满足。

下一次咨询,他的声音重新有了生气:“小区环境太糟糕了,大开间也没有家的感觉。还是钱少。再赚多点就好了,换到一个好一点的小区。要是……要是能在XX小区换一个两居,那才是不用奋斗别的了。是真的到头了。”他又变得急不可耐了,眉头紧锁,但两眼放光。焦虑中透出一股强烈的欲望。

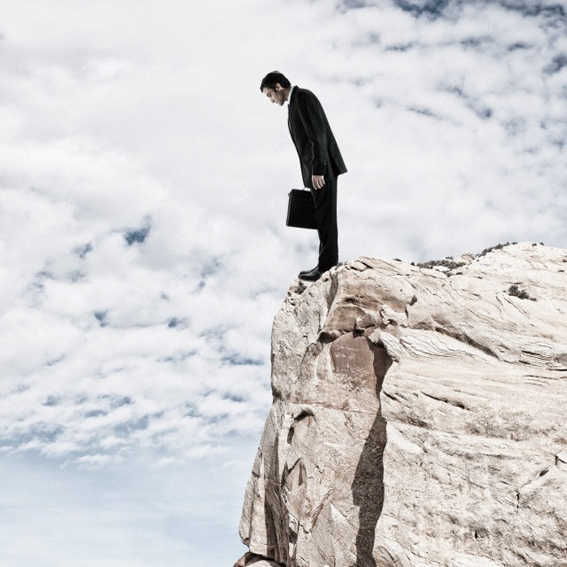

“不用奋斗别的了。”这话在解脱的同时,也彻头彻尾消磨了一个人的活力。譬如一路爬山,渐入佳境,蓦然发现到达了终点,到此为止,再没有向上的必要。这时只好悻悻停下来。虽然算是获得了某种报偿,足以歇下去,再也不必劳累,但难免又有一种空虚:“累了一场有何意义?”

如果说早日登顶是爬山的意义,那么登顶之后,又剩下什么?

在我看来,“有何意义”是人生绕不过去的一个命题,而工作本可以看作寻找答案的一段通路。但一个青年人工作的目标是为了“早日退休”,便已经成了自相矛盾:为了不工作而工作。这是不足以说服自己的。年少得志的成功人士,很少能心平气和地领受自己已获得的一切,原因就在于此。

他们惊疑不定,难以相信人生这部游戏已经打通了最后一关。

一直把“工作”视为最大的宿敌,终于把它消灭了,才发现它竟是自己惟一的朋友。这时怎么办?如果不想沉沦,只好再找一座更高的山峰。所以有不少有资本“退休”的人,又走上了二次创业的路。有一个亿的,目标变成了十亿、百亿。并非贪钱,只为给人生一个寄托。“嘿,这条路还没有到头。我还有理由继续往前走。”就像我那位来访者——但如果还像从前那样埋着头,望穿秋水地快步前赶,恐怕等待他们的,只是另一个孤独的山顶而已。